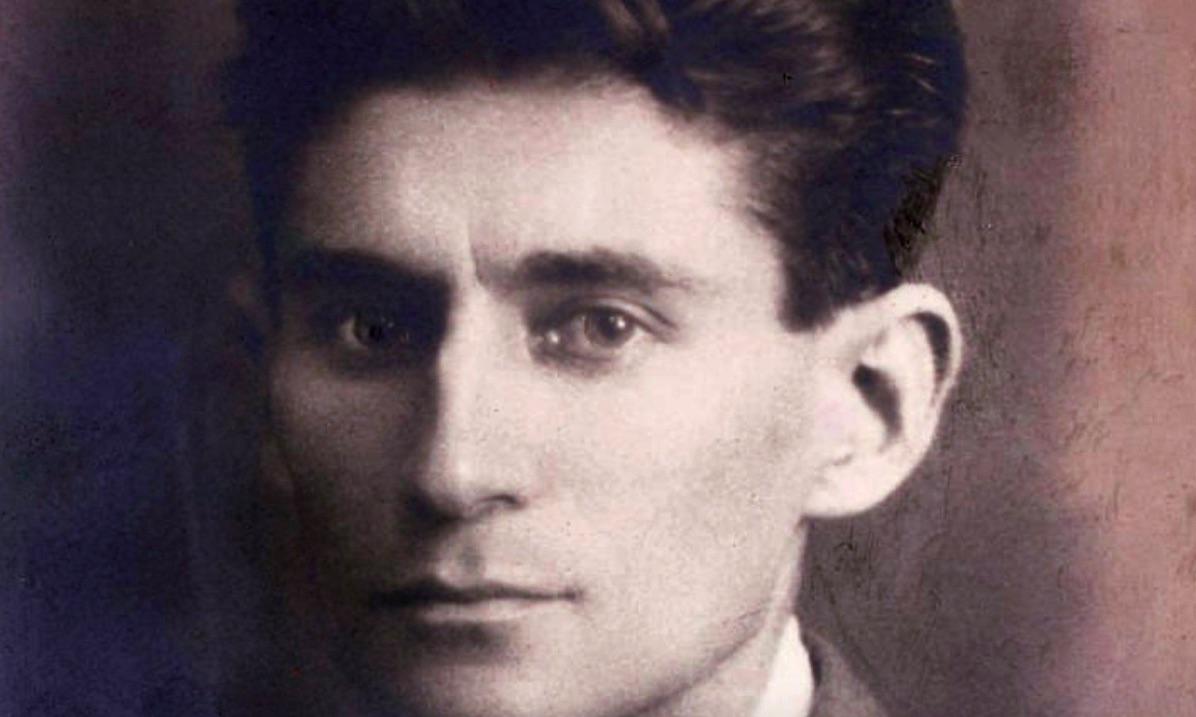

Un extrait de la biographie de Kafka par Reiner

Stach, qui donne à penser, et à penser encore :

« Kafka

voulait encore plus qu’une clôture du texte sur lui-même, il

voulait la « conclusion innée », celle qui

s’anime déjà tel un fœtus sous la surface de la toute première

phrase et qui affirme peu à peu ses contours. Il est permis de se

demander si ses projets de roman admettaient bel et bien la

possibilité d’une telle unité intérieure, ou, pour poser la

question jusqu’au bout, s’ils pouvaient seulement être

achevés, s’ils n’étaient pas plutôt condamnés dès l’abord

à rester à l’état de fragments. Après tout, cette incapacité

éternelle à atteindre le but qu’on s’est fixé n’est pas

seulement ce qui affecte, mais aussi ce que décrit, le romancier

Franz Kafka ; le jeune « disparu » s’éloigne

du côté sûr de la société américaine à mesure même qu’il en

rêve ; le tribunal suprême reste invisible aux yeux de

l’accusé Josef K. ; les autorités du château, inaccessibles

à l’arpenteur. Ne pourrait-on pas imaginer – même si cette idée

n’a sûrement jamais effleuré l’esprit de Kafka – qu’une loi

secrète ait amené l’auteur à reproduire l’échec de ses

héros ? Qu’il ait atteint une unité esthétique supérieure,

qu’il se soit justement rapproché de la perfection rêvée en

n’achevant pas ses romans ?

Thèse

séduisante, notamment parce qu’elle constitue un paradoxe on ne

peut plus « kafkaïen » et que l’auteur – s’il

avait eu le plaisir d’assister à un séminaire consacré à son

œuvre – aurait même pu la trouver à son goût. Sa faiblesse est

qu’elle sous-estime le potentiel du roman moderne, qui vit

précisément d’une galvanisation mutuelle de la forme et du

contenu. Les romans de Beckett sont sans aucun doute des objets

achevés qui témoignent d’une grande confiance formelle – et

cependant, ils ne parlent de rien d’autre que de fragmentation, de

décomposition et de déchéance. Le babillage redondant de ses

personnages, les lambeaux de pensées qui s’allument dans leurs

cervelles solipsistes avant de s’effilocher et de disparaître sans

laisser de trace – tout cela est le fruit d’un art du verbe

extrêmement raffiné. Et on ne gagne rien à objecter qu’il ne

s’agit plus de romans. Car Beckett tire les conséquences d’une

évolution engagée longtemps avant lui dans le roman européen :

la perte de cohérence entre perception interne et externe, le

travail de sape qui affecte cette unité douteuse qu’on appelle le

« moi ». Et dans ce maëlstrom, où faire passer la

limite historique au-delà de laquelle le roman cesse d’être

roman ? Dans La Faim de Knut Hamsun ? Dans Le

Procès de Kafka ? Dans l’Orlando de Virginia

Woolf ?

Un

roman qui parle d’échec n’est pas forcé d’échouer, et les

moyens dont dispose l’auteur pour réfuter ce simplisme

psychologique sont, heureusement, infinis. C’était l’évidence

même aux yeux de Kafka – et jamais il ne lui vint à l’esprit

que sa mystérieuse inaptitude à terminer ne serait-ce qu’un seul

de ses trois grands projets pouvait avoir un lien avec leur sujet ou

leur structure. »

(J’imagine

Kafka lisant Beckett et lui confiant : « vous ratez mieux

que moi ».)

(Tiens,

je n’avais pas vu que déjà paraît le second tome de cette

formidable biographie alors que j’en suis à peine à la moitié du

premier.)