Aussi étonnant que cela puisse paraître, la queue du lapin est aussi le bec du pingouin.

dimanche 28 février 2021

samedi 27 février 2021

Cacher le trou avec sa traîne

Sorti du dehors le trou salué en pleine lumière

Esquisse de princesse prise de malaise reçoit le trou en secret

Ce détail de la solitude inséré entre les pages

Un morceau d’intériorité le transforme en silencieux automatique

En ce qui concerne le tableau de cette femme il manque encore des éléments du visage

Un nuage noir coupe une partie de ce portrait dont le modèle est un miroir de trop

p. 60 « Ciseaux & ciel nocturne »

Aujourd’hui je suis contente d’être moi

Buvant une tasse de thé vert

Lisant des poèmes coréens bien traduits

Contrariée par d’autres choses réduites en cendres

La contrariété fait partie du réel m’avait-on dit

J’ai vu pire que la contrariété

Les os d’un revenant dans un bol de nouilles

Le trou noir qui traîne sur le sol

M’envahit comme une tristesse passagère

La fête des arbres est déjà devenue un défilé de mode

« You are so great ! » au milieu de la forêt la mondanité prend le pas sur la pulsation

La mariée finale en robe de dentelle

Est une nonne qui entre en scène et cache le trou avec sa traîne

p. 95 « La maison des phrases liquides »

Ce sont deux extraits de Cassandre à bout portant, de Sandra Moussempès, qui vient de sortir dans la collection Poésie des éditions Flammarion.

vendredi 26 février 2021

jeudi 25 février 2021

mercredi 24 février 2021

samedi 20 février 2021

la pelle

la pelle

si ma femme m’appell’

c’est que ma mèr’ m’appell’

alors j’y vais

si ma mère m’appell’

c’est que grand-mèr’ m’appell’

alors j’y vais

quand ma femme m’appell’

elle me demand’ la pell’

alors j’amèn’ la pell’

et puis j’y vais

si ma mère m’appell’

elle me demand’ la pell’

alors j’amèn’ la pell’

voici maman la pell’

et puis j’y vais

si ma femme me rappell’

alors que j’y’ai donné la pell’

c’est que la mèr’ m’appell’

pour que je chanj’ de pell’

c’était un’ autre pell’

mais s’il pleuvait ?

je lui reprends la pell’

c’était pas la bonn’ pell’

grand-mèr’ me le rappell’

ramèn’-moi donc un’ pell’

je ne veux pas d’icell’

– ah tu voulais du sel ?

– non je voulais un’ pel’

si tu préfèr’s j’y vais

te déranj’ pas ma bell’

c’est comm’ ça que j’l’appell’

pour une simple pell’

moi ton enfant fidèl’

j’suis ton anj’ gabriell’

c’est comm’ça qu’elle s’appell’

ma mèr’ non pas la pell’

j’attrap’ le manch’ de pell’

celui d’la mauvaiz’ pell’

j’ui dis j’reviens ma bell’

avec un’ autre pell’

et puis j’y vais

je rapporte la pell’

dans la caban’ à pell’s

y’a des milliers de pell’s

des râteaux et des pell’s

il y en a à la pell’

parmi le tas de pell’s

j’en choisis un’ nouvell’

ne prends pas la plus bell’

n’empoign’ pas la plus frêl’

ses mots j’me les rappell’

ma cervell’ en est plein’

ma mémoir’ a des ail’s

je remercie le ciel

et s’il pleuvait ?

avec tes mots de fiel

tu f’rais venir la grêl’

tu vois bien samaël

c’est comm’ça qu’ell’ m’appell’

pas un nuaj’ au ciel

dit-ell’ sous son ombrell’

ah tu m’apport’s la pell’

enfin c’est la bonn’ pell’

je la poz’ devant ell’

et puis j’y vais

mais grand-mèr’ me rappell’

que je rest’ auprès d’elle’

à lui tenir l’ombrell’

j’aperçois la dentell’

sur ses cuisses de miel

comm’ si ell’ montait en sell’

elle enfourch’ la pell’

comm’ un balai

si ma femme m’appell’

à cheval sur la pell’

tout là-haut dans le ciel

alors j’y vais

quand ma mèr’ m’ensorcell’

je deviens raphaël

il me pousse des ail’s

et avec ou sans pell’

je la rejoins au ciel

voilà maman

mémé ma bell’

les fill’s chéries

j’y vais

Ce poème est extrait de nique, d’ana tot, qui paraît ces temps-ci aux éditions Louise Bottu. Si je savais, je le chanterais.

mardi 16 février 2021

La Folie de ma mère

« Une dame me propose un yaourt. Elle a l’air gentille. Je plonge la petite cuillère dans dans le pot. La dame m’arrête : on dit merci maman. »

Ainsi commence le nouveau roman d’Isabelle Flaten, récemment paru au Nouvel Attila, et dont je viens de terminer la lecture. Il s’intitule La Folie de ma mère. C’est un titre immédiat, qui dit crûment et sans détour ce qu’il a à dire ; on n’est pas trompé sur ce qu’on va lire : « folie », mais aussi « mère », et plus encore : « ma ». Il y a trois parties, qui correspondent à des prises de conscience successives de la narratrice (à ce titre je me félicite de n’avoir pas lu la quatrième de couverture avant de commencer ; elle en dit un peu trop à mon sens et je me suis pris un coup au ventre à la troisième partie, qui tient à la proximité qui s’est instaurée entre le lecteur et la narratrice ; ce serait dommage que vous ne vous le preniez pas vous aussi). Car le talent d’Isabelle Flaten tient précisément au caractère im/médiat de son récit. Il n’est pas anodin qu’il soit entièrement mené au présent. On voit ce qui se passe par les yeux de la petite fille, de l’adolescente, de la jeune fille, de la femme, avec les yeux qui sont les siens à ce moment-là. Avec ses yeux qui ne voient pas tout, d’une part parce qu’elle essaie déjà de vivre sa propre vie (qui n’est pas le sujet du livre ou ne l’est qu’en creux), qui ne voient pas tout surtout parce qu’ils sont empêchés de tout voir : la fillette, l’adolescente, la jeune fille a grandi dans un silence concerté, dont elle ne prend conscience et dont elle ne devine le sens qu’au fil des années. Un beau récit, très fort, dont on ressort secoué.

lundi 15 février 2021

Un jour fait de mille jours

C’est un jour

fait de mille jours. Une fois encore, je caresse doucement l’écorce aux profondes gerçures, toute tigrée de mousse et de lichens.

Sous l’arc des aulnes, peut-être couvert de quelque plante grimpante – du lierre ou bien ? – le ruisseau se brise. C’est comme si cela devait se produire quand on descend dans l’obscurité. Je retrouve un lieu sans mémoire, absent et familier tout ensemble.

Ici

le dépliement des premières feuilles du tilleul. Là-bas la terre et les arbres imprégnés d’humidité – le ciel froid, bleu pâle. Une cascade éparse sur la pente du feuillage. Une touche de soleil un peu trop vive et le blanc absolument pur de quelques fleurs. Seules les plus hautes feuilles cèdent à la brise.

C’est un extrait du très beau livre de Deborah Heissler Comme un morceau de nuit, découpé dans son étoffe ; je me suis senti autorisé par le titre à le découper pour vous. Il est paru chez Cheyne éditeur en 2010.

dimanche 14 février 2021

Le citronnier de Samantha

Samantha Barendson n’est pas un homme et n’a pas écrit un livre en écoutant les souvenirs de sa mère. C’est une femme et elle a écrit un livre sur son père qu’elle n’a jamais pu écouter : elle avait deux ans quand il est mort, loin de l’autre côté de la « flaque », dans l’Argentine originelle. Mon citronnier. Mon citronnier, c’est lui – sauf que non, c’est juste un arbre. Cette absence du père, dont finalement elle ne sait pas vraiment qui il était, Samantha Barendson en fait un livre, un livre-enquête, souvent émouvant, où le portrait du père perdu, celui d’un homme éternellement jeune, trente-deux ans, et beau, apparaît peu à peu, comme caché sous la poussière, surtout celle des non-dits – car il y en a.

« Le départ prématuré de mon père m’a toujours fait penser que l’histoire pouvait se répéter et longtemps j’ai cru ne pas dépasser l’âge de trente-deux ans.

Je me souviens de cet anniversaire au cours duquel, sans aucune malédiction, je suis passée de l’autre côté de la barrière, du côté des vivants et j’ai senti un soulagement, une respiration, le bonheur d’être vivante pour ma fille, pour mon mari, pour moi. »

mercredi 10 février 2021

Monique Rivet

Les écrivains un jour arrêtent d’écrire, mais on peut toujours continuer à les lire. Monique Rivet nous a quittés mais elle est toujours là. J’ai quelques bons souvenirs, c’est l’occasion de les partager.

En 2005, je n’avais encore publié que deux livres. À l’occasion de la parution du deuxième, la Médiathèque Florian de Rambouillet (à l’époque La Lanterne n’existait pas encore) m’avait invité à présenter mon travail. C’était l’époque où l’on pouvait encore organiser des rencontres. Il y avait dans le public une dame au regard clair dont les questions m’avaient alerté par leur pertinence et avec qui j’avais bien discuté. Nous avions bien discuté mais elle ne m’avait pas « tout » dit : ce n’est que par un tiers que j’ai appris qu’elle avait de bonnes raisons de savoir de quoi elle parlait si bien, puisqu’elle avait elle-même publié plusieurs titres chez Flammarion puis Gallimard – dans les années 50 et 60. Je ne me suis pas gêné pour la questionner sur le sujet quand nous nous sommes rencontrés de nouveau. La vie, familiale, professionnelle, l’avait par la suite éloignée de la publication ; quand elle avait tenté de renouer avec, les contacts avaient disparu – or dans dans ce métier, pour que précisément ça en devienne un, les contacts sont indispensables. Son autre métier, c’était l’enseignement, dans le lycée même où mes propres élèves encore aujourd’hui vont en me quittant – autre point commun. Je sais que là aussi elle a laissé de beaux souvenirs. Nicole Garcia elle-même évoquait Monique Rivet, le professeur qui avait marqué sa vie ; c’était tout récemment, lors de l’hommage à Samuel Paty.

Elle m’avait offert une version auto-publiée du Cahier d’Alberto, à propos duquel, à la date du 26 décembre 2005, j’écrivais dans mon vieux Carnet vert « Plus forte impression encore : le Cahier d’Alberto, de Monique Rivet, qui n’a même pas d’existence officielle. Ou comment faire vivre un personnage qui, même pour le narrateur, n’est en fait qu’une fiction. Comment un tel texte peut-il ne pas avoir trouvé d’éditeur ? » Je m’en étais ouvert avec elle à notre rencontre suivante. Elle m’avait répondu qu’elle n’avait plus envie de prendre la peine de chercher un éditeur, et je savais trop bien combien cette peine est réelle pour ne pas la comprendre (c’était avant que moi-même je ne rencontre Quidam). L’édition, non ; mais la littérature, écrire. C’était se recentrer sur l’essentiel.

Et puis, quelques années plus tard, il y a eu le Glacis. Monique m’a raconté comment, voulant auto-publier encore une fois ce roman de jeunesse, que Flammarion en son temps lui avait refusé par frilosité politique (ce sont mes mots, pas les siens, mais c’est comme ça que j’interprète ses termes plus doux), elle était allée chez son imprimeur habituel, lequel, habitué à parcourir ces textes souvent indigents que les gens lui donnent à imprimer pour l’illusion d’avoir leur livre entre les mains, lui a fait remarquer que, quand même, c’était vraiment dommage qu’un éditeur ne s’en charge pas, afin que le livre rencontre son public ; d’ailleurs à trois cents mètres de là il y avait les éditions Métailié, pourquoi n’irait-elle pas leur proposer ? Trois cents mètres, la peine cette fois n’était pas grande, Monique y était allée, avait déposé son manuscrit entre les mains d’une dame pressée et moyennement aimable qui l’avait rappelée deux jours plus tard : c’était Anne-Marie Métailié en personne, elle était enthousiaste, d’autant plus que Sidi Bel Abbès, c’était sa jeunesse aussi. Le livre est paru, en plein cinquantenaire de la guerre d’Algérie, bien servi par son éditeur ; il a fait un beau succès, je me rappelle notamment un bel article de Philippe Lançon dans Libération, parmi plein d’autres : une belle histoire.

Quelque temps plus tard, Monique passe me voir au Salon du Livre de Paris où je signais sur le stand de Quidam. Je lui demande où elle en est du Cahier d’Alberto. Maintenant, le succès du Glacis devait permettre la publication du Cahier d’Alberto. Le Glacis est un très beau roman de jeunesse et le reflet sans concessions d’une époque, mais j’avoue que ma préférence va au Cahier d’Alberto qui, d’un point de vue littéraire, notamment par le jeu sur la fiction, me paraît encore supérieur. Je ne l’avais pas caché à Monique qui m’avait répondu que c’était aussi son avis (nous étions souvent du même avis, même sur les livres que nous n’avions pas écrits), mais qu’elle doutait fort que les éditions Métailié la suivent. En effet, elles le lui avaient refusé. Après son départ, je raconte son histoire à Pascal Arnaud, mon éditeur, non sans arrière-pensée : je sais que le Cahier d’Alberto a des chances de le séduire, il y a à mes yeux des affinités avec certains titres du catalogue, ceux de Jérôme Lafargue, notamment. Mais mes arrière-pensées, je les garde pour moi ; j’ai un éditeur qui fait ses propres choix tout seul, et c’est très bien. C’est donc lui qui me dit de lui demander de lui envoyer son manuscrit, et c’est ainsi que le Cahier d’Alberto a enfin connu une existence éditoriale officielle, chez Quidam. C’est difficile de vendre un roman sur ses seules qualités littéraires, fussent-elles largement au-dessus de ce qui se publie couramment (ça n’engage que moi et je le dis comme je le pense) ; le livre n’a pas à ce jour connu le succès que nous espérions. Mais bon, s’il faut bien malheureusement qu’au bout de la vie les personnes nous quittent, les livres, eux, restent bien vivants.

Merci Monique, je n’ai pas fini de te lire.

mercredi 3 février 2021

Brèves animales (28)

Choisis bien le bout à retirer au marabout, cet échassier africain, et tu obtiendras le mara, lièvre des pampas argentines.

mardi 2 février 2021

lundi 1 février 2021

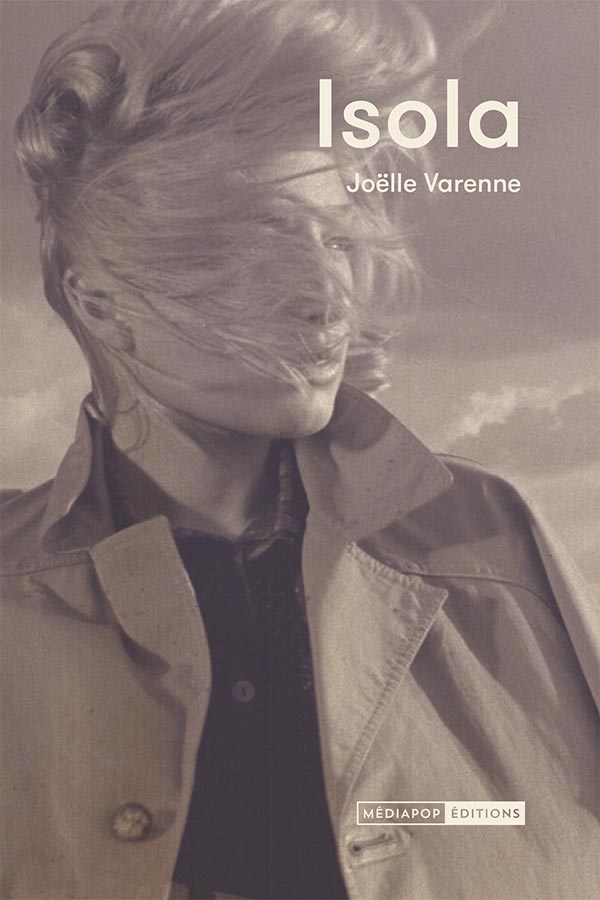

Isola de Joëlle Varenne

Elle commence je. Durant tout un « Pâle septembre », entendez une première partie, elle est tout simplement « je ». Un « tu » y répond un temps, un amour possible, ou impossible – en tout cas « je » finit par prendre la fuite. Puis « tu » n’est plus un amant ; c’est une mère, une mère qui n’est plus tout à fait là et à qui il faut aller dire au revoir, car « je » n’est que fuite. Elle embarque, elle voyage, elle vague plutôt, d’île en île ; dès lors, elle est Isola.

Le roman de Joëlle Varenne est un chant de solitude. Pourtant les rencontres y sont nombreuses et parfois belles, mais Isola est seule comme on l’est quand on y pense vraiment. Sa solitude est une fuite, avec quelque chose au bout. Un beau mélange assez troublant de désespoir et de chaleur humaine.

Isola fait partie de ces livres qui paraissent dans des moments compliqués pour toute la chaîne du livre, des auteurs jusqu’aux libraires. Il paraîtra aux éditions Médiapop le 19 février prochain.